ひまわり山の会

上高地、乗鞍岳登山

2007年.10月.6日〜8日

乗鞍岳山頂 |

嘉門次小屋 |

河童橋より穂高連峰 |

|

|

| 河童橋 | 河童橋より穂高連峰を背に |

|

|

| 明神へ 木道を行く | 嘉門次小屋 |

|

|

| 嘉門次小屋名物囲炉裏でイワナの串焼き | 大正池にて焼岳を背に |

|

|

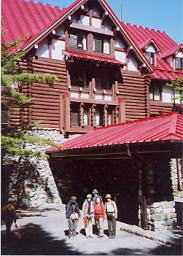

| 上高地帝国ホテル | 乗鞍岳剣が峰頂上(3026m) |

「九重」は連山を意味し、1700mを越える山々の11座を含み、その連山を代表する山が「久住山」です。中岳(1,791m)、久住山(1,787m)、大船山(1,776m)、稲星山(1,774m)、星生山(1,762m)、天狗ガ城(1,758m)、三俣山(1,744m)、白口岳(1,720m)、北大船山(1,706m)、この中で中岳が九州本土での最高峰であります。2007年5月3日より連休を利用して松山、八幡浜へフェリー船中泊で九州へ渡り翌朝5月4日やまなみハイウエイへ路線バスにて標高1330mの牧ノ戸峠へ到着。牧ノ戸登山口から久住山を目指す、九州で一番有名な山であり標高差は460m。 岩場の沓掛山の木梯子を下ると広く平坦な尾根道を歩き、灌木帯となり扇ガ鼻への分岐を過ぎたら、北側に星生山(ほっしょうさん)南に肥前ガ城に囲まれた西千里ガ浜の草原にでる。星生崎も岩場の斜面を登ると久住山避難小屋の広場に・・・ときおりガスがかかる中、久住分れから雨が降り出し横殴りにしかもアラレ混じり顔と手が冷たく感じる。標識代わりの黄色いペンキを頼って石の斜面を進むと久住山山頂へ、ガスが沸いて展望が悪い!展望がよければ、阿蘇、祖母、傾山などの見事な眺望が広がってるはずだったのに・・・残念 久住分れから北千里ガ浜に下り、法華院温泉に向かった。北千里ガ浜への下りが、これまた結構な岩場でした。硫黄岳のガスで道に迷わないように、ここの道標は黄色いペンキがこれでもかって言うほど塗りたくってあった!雨の中岩場を下りきると、硫黄の噴煙を間近に見ながら平坦な砂漠のような北千里ガ浜をケルンに沿って進み、三俣山と硫黄山の鞍部・スガモリ越しに着いた。スガモリを越えると長者原の方に下ることも出来る。我々は、今夜の宿・法華院温泉目指してさらに歩いて行く!目の前に大船山がド〜ンと姿を現したと思ったら、ガレた岩場の下りが待ち構えていた。さすがに北千里ガ浜への下りとこの下りで一気に疲れがでたようだ!ゆっくり法華院温泉目指して下って行った。法華院温泉は個室は20室ほどあり、ほとんどが六畳の広さです。内、特別室が4部屋あり個室が満室となると、120人収容の大部屋となります。120畳部屋で、ハイシーズンともなると一人一畳となります。まるで収容所のようだという人もいますが、山好き同士の出会いの場ともなり、根強いファンは多い、我々もこの大部屋で楽しく一夜を過ごすことに。温泉は2003年5月、リニューアルオープン。風呂に浸かると正面に大船・平治・立中の三山が目に飛び込んできます、今日は雨のた残念。泉質は単純温泉。神経痛や疲労回復に効果あり。登山の疲れを吹き飛ばし、明日の鋭気を養う温泉です。 翌朝5月5日、6時起床し温泉に入り8時に朝食を摂り、天候回復を願って法華院温泉を発ち坊ガツルを経て大船山に登る。広い坊ガツルの草原にカラフルなテントが張ってある。直ぐ先の避難小屋の前で道は分れ、右は北大船山、大船山に向かう道で、坊ガツルの木道を歩いて 平治岳への登山道 平治岳・大船山分岐・・・大船山登山途中から雨がひどくなり下山、坊がつるへ引き返す。 坊ガツルとも別れ長者原への道を 坊ガツルのアセビの群集を登っていき、最初はなだからかな登山道でしたが、高度を上げるにつきゴロゴロした岩肌をぬうように歩きます。一時間程で雨ケ池につきましたが、湿気で体中から汗が噴出します。天気が良い時は後に大船山や平治岳がはっきりみえるらしいのですが・・・やっぱり日頃の行いが・・・周囲は初夏にはミヤマキリシマやノハナショウブなどの花が咲き、美しい景観を見せる。 九州自然遊歩道を通りダテ原湿原の長者原へ到着、本日の宿は、 冷泉で有名な『寒の地獄温泉』。翌日5月6日雨にかすむ由布岳、湯布院市内を見物、 JR湯布院駅より久大線で久留米、博多、岡山経由し『しおかぜ』で帰宅しました。 |

|

★坊がつる★九重火山群に囲まれた盆地で山麓湧水地に形成された国内最大級の湿原です九重連山(大分県)に囲まれた標高約1220〜1230mの盆地、。「坊がつる<賛>歌」(昭和27年)は、この美しい湿原と周辺の山々を愛した地元の山男によって作られ、その歌を、NHK「みんなのうた」で芹洋子が歌うことによって(昭和53年6月〜7月)、全国的に広まった。あぁ〜ここがあの坊ガツルか、「人みな花に 酔うときも〜♪」・・・っなんて思わず口ずさんだりして |

|

『寒の地獄温泉』 冷泉で有名な『寒の地獄温泉』。湯治場風の宿かと思っていたのですが、民芸風のしゃれた宿でした。女将さんの話では、以前は冷泉しかない湯治場だったそうですが改築し、加熱した温泉の浴室も造り、通年営業するようにしたのだそうです。食事は囲炉裏のある食事処で頂きます。鮎の塩焼き、牛の鉄板焼き、馬刺などたくさんの品が並びました。どれもおいしく頂くことができました。 |