ひまわり山の会 ひまわり山の会 |

| 御嶽山(3,067m)登山と 木曽路中山道の[妻籠の宿]、[馬籠の宿]の旅 平成22年7月17日18日19日 |

ひまわり山の会 ひまわり山の会 |

| 御嶽山(3,067m)登山と 木曽路中山道の[妻籠の宿]、[馬籠の宿]の旅 平成22年7月17日18日19日 |

七合目田の原登山口 |

御嶽頂上山荘 |

雲海での一休み |

||

1804年創業(と言われる)約200年以上の歴史がある。建物は当時の面影を残している |

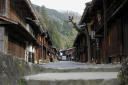

昔の旅籠そのままに、出梁(だしばり)造りや竪繁(たてしげ)格子の素朴な家並み |

和宮の将軍家お輿入れに通った中山道の石畳み |

馬籠峠801m |

|

木曽山脈最南端の中央アルプス秀峰。標高2,191m。「日本百名山」馬籠宿入り口に位置します |

NYタイムズに掲載されたという「芸術品フルーツパフェ」馬籠宿の喫茶店「穣」 |

「是より北木曽路」の碑。島崎藤村の筆跡。 |

是より北木曽路」の碑にて。 |

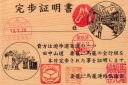

ヒノキ薄板で出来た『完歩証明書』馬籠〜妻籠間8km |

| 妻籠宿 歴史の面影を残す宿場町妻籠宿は中山道・木曽路と言えば『妻籠宿』と言われるほど、中山道69次のうち江戸から数えて42番目となる妻籠宿は江戸時代の面影を色濃く残している宿場。時代が変り明治になり鉄道や道路が新たに造られ、宿場としての機能を失った妻籠宿は衰退の一途をたどりました。やがて昭和になり経済成長の中、江戸時代の宿場の姿を色濃く残している町並みが見直され、ここに全国に先駆けて町並み保存運動が起こったのです。妻籠の人たちは町並みを守るために家や土地を「売らない・貸さない・壊さない」という3原則をつくり、ここで生活しながら、江戸時代の町並みという貴重な財産を後世に伝えているのです。妻籠は全国に先がけて町並み保存に取り組み、昭和51年には『国の重要伝統的建造物群保存地区』に指定されている 枡形の町並みの中は古い建物が残され、常夜燈や水場も宿場の面影を偲ばせています。高札場も復元され、江戸時代の民家(熊谷家)も残っています。その町並にひとたび足を踏み入れると、江戸時代にタイムスリップしたような気持ちにさせてくれます |